Newsletter

Spannende Diskussionen bei der playDecide Herbstaktion 2015

playDecide Bild: Open Science - Lebenswissenschaften im Dialog (CC BY-NC-SA 4.0)

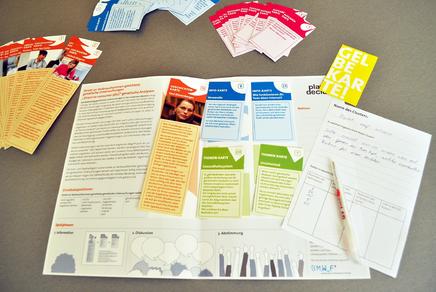

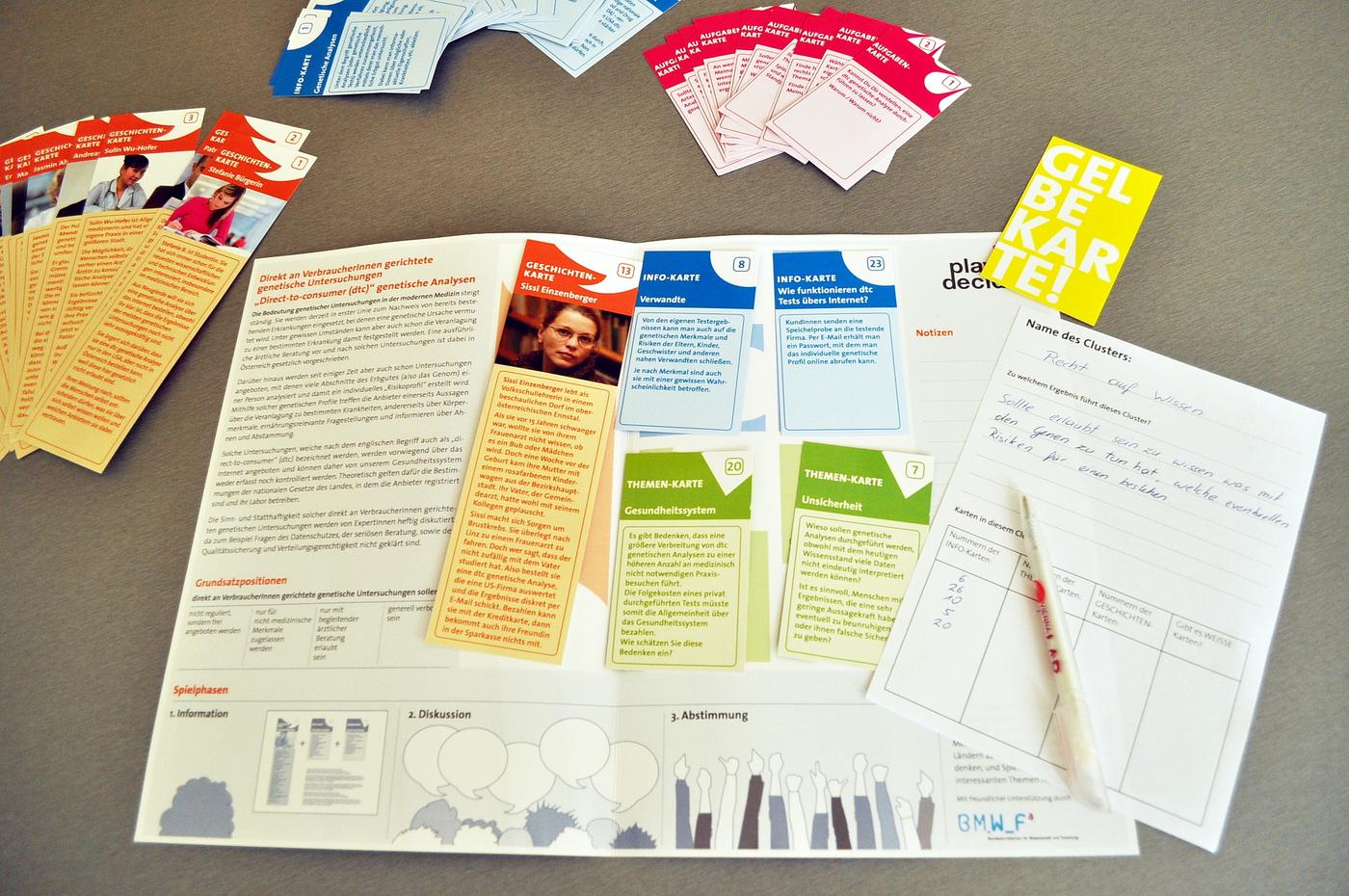

Von Oktober bis Dezember 2015 moderierte Open Science an Wiener Schulen Diskussionsrunden zu aktuellen und kontroversen lebenswissenschaftlichen Themen. Als Grundlage diente dabei das kartenbasierte Diskussionsformat playDecide. 327 SchülerInnen aus 17 Schulen nahmen an dieser Aktion teil.

Breites Themenspektrum

Es wurde zu vier angebotenen Themen diskutiert. Dabei wurden „Tierversuche für die biomedizinische Forschung“, „Stammzellen“ und „Neuro-Enhancement – Verbesserung der Gerhirnleistung“ jeweils sieben Mal gespielt. Zu „Gentests – Gesundheit aus dem Internet“ gab es vier Diskussionsrunden.

Am Ende jeder playDecide Diskussionsrunde haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, durch die Bewertung konkreter Aussagen zum diskutierten Thema ihr persönliches Fazit zu ziehen. Die Ergebnisse dieser Befragungen sind in den nachfolgenden Grafiken zusammengefasst.

Tierversuche für die biomedizinische Forschung

Der Kern der Diskussion um forschungsgetriebene Tierversuche liegt in der Abwägung zwischen der Hoffnung auf neue Medikamente und dem Wohl der Tiere. Mit Hilfe dieses playDecide Sets erhalten die SchülerInnen unter anderem Informationen zu rechtlicher Lage, Anwendungen und möglichen Alternativmethoden für Tierversuche in der biomedizinischen Forschung. Sie diskutieren ethische, praktische und gesellschaftliche Fragestellungen.

Ein Großteil der SchülerInnen (79%) sprach sich nach der Diskussion gegen ein allgemeines Verbot von Tierversuchen aus. Allerdings stimmten 64% einem Verbot von Versuchen mit besonders starken Belastungen für die Tiere zu. Knapp mehr als die Hälfte (51%) meinten, Tierversuche sollten bei zu erwartendem Nutzen für den Menschen generell erlaubt sein. Deutlich mehr (88%) setzten eine positive Schaden-Nutzen-Abwägung für eine Erlaubnis voraus. Diese Ansicht deckt sich mit der aktuellen rechtlichen Lage laut Tierversuchsgesetz. Ergänzend zu dem 2012 in Kraft getretenen Gesetz wurde vor kurzem im Auftrag des Österreichischen Wissenschaftsministeriums ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, der die Objektivität, Transparenz und Einheitlichkeit dieser Analysen verbessern soll.

Stammzellen

Diese Diskussion dreht sich um Fragen wie: Soll mit Stammzellen geforscht werden? Sollen Embryonen ihrer genetischen Ausstattung nach ausgewählt werden dürfen? Welche Regelungen braucht es dafür? Als Grundlage dienen Informationen zu Gewinnung, Verwendung und möglichem Nutzen von Stammzellen, aktuellem Stand der Forschung, gesetzlichen Regelungen und religiösen Positionen.

64% der SchülerInnen stimmten Stammzellforschung an adulten Stammzellen (Stammzellen, die sich nach der Geburt ein Leben lang in verschiedenen Geweben des menschlichen Organismus befinden) und Nabelschnurzellen zu. 90% befürworteten sowohl diese als auch darüber hinaus eine Verwendung von „überzähligen“ Embryonen aus klinischen Behandlungen, die sonst zerstört würden. Die Verwendung von speziell für die Forschung hergestellten Embryonen war für 54% (bei durch künstliche Befruchtung hergestellten Embryonen) bzw. 24% (bei durch Klonen hergestellten Embryonen) akzeptabel.

Neuro-Enhancement – Verbesserung der Gehirnleistung

Neuro-Enhancement bezeichnet die Verwendung von Medikamenten und Technologien durch gesunde Personen, um ihre Gehirnleistung und kognitiven Fähigkeiten (Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis und Denken) zu verbessern. In dieser Diskussion werden Gründe für und gegen solche Eingriffe und auch die Abgrenzung zu gesellschaftlich akzeptierten Stimulantien wie Koffein, Nikotin und Alkohol sowie gesetzliche Regelungen angesprochen.

Nur 17% der SchülerInnen befürworteten im Anschluss an die Diskussion ein generelles Verbot für Medikamente und Technologien des Neuro-Enhancements. Ein ebenfalls geringer Anteil von 20% stimmte für eine gänzlich freie Verfügbarkeit. 40% meinten, solche Produkte sollten nach bestandenem Prüfverfahren rezeptfrei in Apotheken erhältlich sein. Strenge Kontrollen und ärztliche Verschreibungspflicht waren für den Großteil der SchülerInnen (78%) entscheidend.

Gentests – Gesundheit aus dem Internet

Der Fokus dieser Diskussion liegt auf genetischen Untersuchungen, die KonsumentInnen über das Internet direkt angeboten werden (direct-to-consumer, dtc) und mit denen viele Abschnitte des Erbguts einer Person analysiert werden. Daraus wird ein "individuelles Risikoprofil" zur Veranlagung zu bestimmten Krankheiten und anderen Merkmalen erstellt. Diskutiert werden Themen wie Aussagekraft der Ergebnisse, Auswirkungen der Information, Datenschutz, Rechtslage und Kosten.

47% der SchülerInnen kamen zu dem Schluss, dass dtc genetische Analysen gänzlich unreguliert angeboten werden sollten, während 8% für deren generelles Verbot stimmten. 20% knüpften die Erlaubnis an eine begleitende ärztliche Beratung. Die Mehrheit der SchülerInnen (91%) sahen medizinische Relevanz und ärztliche Anordnung als Bedingungen an.

Internationaler Vergleich

Die Ergebnisse dieser und vieler anderer playDecide Diskussionsrunden werden auf der Website von playDecide gesammelt. Dort sind auch internationale Statistiken zu den hier gezeigten Fragen und anderen Themen zu finden.

s, 13.01.2016

Ansprechpartner:

- Sarah Duit