Newsletter

Interview Arabella Meixner

s_150_AMEIXNER800 Bild: Bild: IMBA

Arabella Meixner ist Stammzellforscherin am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Im Rahmen des Österreichischen Genomforschungsprojekts (GEN-AU) koordiniert sie das Netzwerk "Austromouse" mit dem dazugehörigen Stammzellenzentrum am IMBA.

Was macht Stammzellen aus?

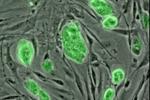

Als Stammzellen bezeichnet man allgemein jene Körperzellen, die sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können. Für uns interessant sind die adulten und die embryonalen Stammzellen. Bei den adulten Stammzellen ist die Anzahl der Zellen, mit denen man arbeiten kann, meist limitiert. Von Blutzellen oder Knochenmark bekommt man noch relativ viele Zellen, jedoch zum Beispiel aus der Leber oder dem Gehirn Stammzellen zu gewinnen, ist bedeutend schwieriger, da hier ist ein größerer Eingriff notwendig ist. Danach muss man aus dem Gewebe mit geeigneten Wachstumsfaktoren die Stammzellen isolieren und kultivieren. Die Ausbeute ist relativ gering und die meisten adulten Stammzellen sind ebenso nur begrenzt teilungs- und differenzierungsfähig. Embryonale Stammzellen hingegen besitzen ein unlimitiertes Teilungspotenzial, sind unbegrenzt kultivierbar, teilen sich ohne Wachstumsfaktoren-Zugabe und haben außerdem noch die Eigenschaft, sich in alle Zellen des Körpers ausdifferenzieren zu können. Die adulten Stammzellen haben diese pluripotente Differenzierung verloren. Die neueste Population an Stammzellen sind die künstlich hergestellten 'induzierten pluripotenten Stammzellen'. Diese Technologie ist revolutionär. Man transferiert ein Stückchen Haut in eine Zellkulturschale und kultiviert daraus Bindegewebszellen oder Hautzellen. Diesen wird dann ein Umprogrammierungscocktail zugegeben und in wenigen Wochen sind aus ausdifferenzierten Zellen pluripotente Stammzellen entstanden. Diese Zellen haben sehr ähnliche Eigenschaften zu embryonalen Stammzellen, das heißt, mit einem geeigneten Protokoll kann man sie wieder in alle Zellen des Körpers ausdifferenzieren lassen.

Was hat man an Stammzellen herausgefunden, das man ohne nicht finden hätte können?

Vieles über die Zell-Differenzierung, die Wirkung von Wachstumsfaktoren, Entwicklung, unlimitiertes Wachstum, die Selbst-Erneuerung und die Teilung von Zellen. Zum Beispiel die asymmetrische Zellteilung. Eine Stammzelle kann sich teilen und es wird wieder eine Stammzelle und gleichzeitig eine Tochterzelle gebildet, die eine Vorläuferzelle für andere Zelltypen ist. Gelernt hat man auch über Reparaturmechanismen von beschädigtem Gewebe und deren möglichen Einsatz in der Stammzell- und regenerativen Medizin.

Haben sich in der Wissenschaft die hoch gesteckten Hoffnungen erfüllt?

Hier ist vor allem der onkogene (krebsauslösende) Charakter der pluripotenten Stammzellen noch ein Problem. Das ist bei adulten Stammzellen weniger kritisch, aber jede pluripotente Stammzelle könnte auch einen Tumor bilden. Das Ziel der Stammzelltherapie, das bis jetzt noch nicht erreicht ist, muss sein, tumorfreie Stammzellen zu bekommen.

Embryonale Stammzellen sind ethisch problematisch und umstritten. Braucht man sie in der Forschung weiterhin?

Ja, denn zurzeit können induzierte Stammzellen nach einiger Zeit in Kultur Genom-Abnormalitäten aufweisen. Interessanterweise meist dort, wo Gene liegen, die mit Krebs in Zusammenhang gebracht werden. Diese "dark side of pluripotency", wie sie vor Kurzem genannt wurde, muss zuerst einmal herausgefiltert werden, zum Beispiel: hat die ursprüngliche Zelle diese Defekte schon gehabt? Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, deshalb muss man die humane embryonale Stammzelle noch als Referenz einsetzen. Schlussendlich werden nur die besten Klone für eventuelle medizinische Applikationen eingesetzt.

Braucht man dafür menschliche Stammzellen oder kann man das auch etwa in Mäusen machen?

Für die therapeutischen Ansätze unterscheiden sich die Stammzellen von Maus und Mensch zu sehr. Das beginnt schon bei der Morphologie und Wachstum, aber auch die Signalisierungswege sind zu unterschiedlich. Man verwendet zum Beispiel komplett andere Faktoren, um den pluripotenten Zustand aufrecht zu erhalten.

Was erforscht Ihre Gruppe mit Stammzellen?

Wir versuchen, für Schmetterlingskinder eine neue Stammzelltherapie zu entwickeln. Bei dieser Krankheit werden die zwei Hautschichten, die Epidermis und die Dermis, nicht zusammengehalten. Weil ihre Haut dadurch ständig offen ist, haben sie immer Entzündungsorte und die Gefahr der Krebsbildung ist ziemlich hoch. Im Moment gibt es keinen therapeutischen Ansatz, außer ständig zu cremen und Verbände zu wechseln. Unser Projekt hat die induzierten Stammzellen als Ausgangspunkt. Zunächst isolieren wir aus Hautmaterial Bindegewebszellen oder Hautzellen und generieren daraus die induzierten Stammzellen. Der nächste Schritt ist eine Gentherapie, um den betroffenen Eiweißstoff, Kollagen 7, in den Zellen zu reparieren. Diese geheilten Zellen werden nun zu Hautzellen oder Fibroblasten ausdifferenziert und würden anschließend den PatientInnen transplantiert werden. Wir wollen nun im Tiermodell herausfinden, ob die Therapie funktionieren könnte. Kollagen 7 ist ein großer Eiweißstoff und die Mutation nicht bei allen PatientInnen einheitlich. Es gibt, über das ganze Gen verteilt, viele Varianten. Unser Ziel ist nun, in einem einzigen Schritt zumindest 70% der Defekte abzudecken.

s, 10.03.2013