Newsletter

Interview mit Ute Zimmermann - Biokunststoffe

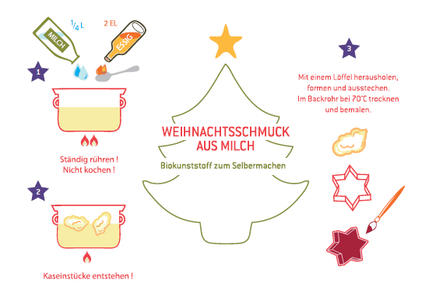

Bild: Bild: Open Science

Ute Zimmermann leitet gemeinsam mit ihrem Ehemann Johann Zimmermann einen Betrieb in Niederösterreich (namens NaKu- Natürliche Kunststoffe), der Produkte aus Biokunststoff entwickelt und verkauft.

Open Science: Was stellt Ihre Firma alles aus Biokunststoffen her?

Ute Zimmermann: Wir haben mit Frischhaltebeuteln angefangen und dann Küchenartikel, Büroartikel und Ähnliches auf den Markt gebracht. Momentan beschäftigen wir uns mit Fasern, das heißt, wie man Stoffe aus Bioplastik machen kann. Eigentlich könnte man alles, was aus herkömmlichem Plastik gefertigt wird, auch aus Biokunststoff herstellen, aber es macht nicht bei allen Sachen Sinn. Die Ansprüche an das Material sind auch für verschiedene Gegenstände sehr unterschiedlich. Man hätte keine Freude, wenn die Butterdose nach der zweiten Verwendung davon fließt, aber wenn das Sackerl nach drei Jahren im Komposthaufen noch nicht verrottet ist, hätte man auch keine Freude daran.

Was sind die Ausgangsmaterialien?

Wir verwenden hauptsächlich Maisstärke. Sie kann zu Milchsäure, auf Englisch Polylactic Acid, fermentiert werden und daraus wird PLA hergestellt. Milchsäure kennt jeder, der schon mal einen Muskelkater gehabt hat. Der Körper kennt sie und kann sie gut abbauen, das Material ist also völlig unbedenklich. Daraus machen wir alle Sachen, die stabil sein sollen, also etwa unsere Küchenartikel. Wenn man die Stärke anders aufbereitet, kann man daraus schneller abbaubare Sackerl machen.

Wie sieht das Ausgangsmaterial für die Produktion aus?

Man fängt mit einfachen Maiskörnern an, eine Firma in Italien, mit der wir zusammenarbeiten, macht eigentlich nichts anderes, als Mehl daraus zu mahlen. Ein Teil der Stärke wird für die Produktion von Lacken, Karton und Ähnlichem verwendet und ein Teil in Pellets aufgearbeitet, die aussehen wie kleine Reiskörner. Sie sind aber noch zu klebrig, um sie einfach so in eine Maschine zu stecken. Also kommen noch Zusätze dazu. Bei uns sind das Wasser, Vitamine, Zitronensäure, usw. – lauter Sachen, die in der Natur vorkommen und vom Körper gut abgebaut werden können. Daraus kann man dann zum Beispiel unsere Sackerl machen. Mit denselben Maschinen, mit denen man auch "normales" Plastik herstellt.

Die Maiskörner könnte man aber auch essen, machen Biokunststoffe den Nahrungsmitteln Konkurrenz?

In Österreich und ganz Europa werden viel mehr Lebensmittel weggeworfen, als wir für die Herstellung von Biokunststoffen verwenden. Und wenn Lebensmittel tatsächlich einmal wegen irgendeiner Katastrophe knapp würden, könnte man den Mais, den man für die Biokunststoffherstellung angebaut hat, einfach als Nahrungsmittel verwenden. Er ist zwar nicht so ein hochwertiges Lebensmittel wie andere Sorten, aber gut genug, um den Hunger zu stillen.

Grazer Forscher und Forscherinnen haben gezeigt, dass man auch Tierfett, das zurzeit in Schlachthöfen entsorgt werden muss, für Biokunststoffe verwenden könnte – technisch wäre das also möglich, aber ich schätze das kommt weniger gut an, oder?

Es ist eine Ästhetik Sache. Man könnte mit ein bisschen Forschung alles, was Fette, Öle oder Stärke enthält, zu Kunststoffprodukten verarbeiten. Tierblut wäre zum Beispiel auch geeignet, aber wenn ich mir vorstelle, dass der Becher, aus dem ich trinke, ursprünglich mal Tierblut war, finde ich das nicht so prickelnd.

Kann man im Geschäft erkennen, ob etwas aus Bioplastik oder herkömmlichen Kunststoff ist? Gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder eine Beschriftung?

Rein von der Optik kann man es selbst als Experte selten erkennen. Es gibt verschiedene Kompostierungs-Zeichen und den sogenannten Keimling (anm. das von European Bioplastics vergebene Zeichen soll garantieren, dass das Produkt biologisch abbaubar und kompostierbar ist). Wir haben uns aber vom Keimling distanziert, weil er uns zu weit unten ansetzt. Wir verwenden nur unser Markenlogo, es gibt kein Produkt bei uns, das nicht mit dem Naku-Blatt gekennzeichnet ist.

Es sind auch zu viele unterschiedliche Bezeichnungen im Umlauf, wie "kompostierbar", "biologisch abbaubar" und "abbaubar". Abbaubar ist eigentlich alles, sogar PVC. Allerdings bloß mit etwa 3 Prozenten in 33 Jahren. Man könnte auch Plastiksackerl rein aus Erdöl-Rohstoffen machen und mit bestimmten Zusätzen versehen, sodass es als "abbaubar" gekennzeichnet sein darf.

Gibt es vom Material her bestimmte Vor- und Nachteile von Bioplastik?

Lebensmittel halten zum Beispiel besser, wenn man sie in unsere Bioplastiksackerl gibt, dafür sind wir vergangenes Jahr auch für den Klimaschutzpreis nominiert worden. Stärke ist atmungsaktiv, das heißt, es baut sich darin ein gutes "Klima" auf, es kommt weniger Flughefe an die Lebensmittel, und man kann sie bei richtiger Lagerung in unseren Sackerln davon bewahren, dass sie zu schnell schlecht werden.

Es gibt aber sehr wohl Bereiche, wo es keinen Sinn macht, Biokunststoffe einzusetzen, zum Beispiel in einigen Bereichen der Bautechnik. Ich wäre jedenfalls nicht so glücklich, wenn sich mein Abwasserrohr oder ein Öltank in kürzester Zeit auflöst. Man darf herkömmliches Plastik nicht grundsätzlich verteufeln.

Wie hoch ist der Marktanteil von Bioplastik?

Weltweit? Da knacken wir jetzt die Einpromillegrenze. Aber der Anteil ist exponentiell gewachsen, vor kurzem waren wir noch bei 0,03 Promillen. Aber trotz der guten Wachstumsraten wird Biokunststoff immer ein Nischenprodukt sein. Hoffentlich einmal ein akzeptiertes Nischenprodukt, das es "einfach gibt" und das vom Markt nicht mehr wegzudenken ist.

Wer sind Ihre Haupt-Kunden?

Den meisten Umsatz machen wir natürlich mit großen Abnehmern wie Supermarktketten, aber viele Leute kaufen privat bei uns ein. Diese Privatkunden wollen wir auf keinen Fall missen, denn sie sind mit ihrer Nachfrage daran beteiligt, dass sich die Supermarktketten überhaupt für unsere Produkte interessieren.

Was passiert mit Bioplastik, wenn man es wegwirft, und in welchen Müll gehört es am Ende seiner Tage?

Wer das Glück hat und einen Heimkompost besitzt, kann es dort problemlos entsorgen. In den einzelnen Bundesländern ist es ein Politikum. Wien sagt: "ja nicht in die Biotonne", da gehört es in den Restmüll und wird verbrannt. In Niederösterreich wollen viele Gemeinden, dass die Bioplastiksackerln in den Biomüll kommen.

Leider gibt es hier noch keine einheitliche Lösung und selbst ich als Expertin tue mir schon mal schwer. Ich rate meinen Kunden immer, sie sollen bei Ihrer Gemeinde anrufen und nachfragen, oder im Zweifelsfall das Sackerl in den Restmüll geben.

Viele Kompostieranlagen sortieren aber angeblich Bioplastiksackerl aus, weil sie nicht so leicht von normalen Plastiksackerln zu unterscheiden sind und zu langsam abgebaut werden.

Das Problem ist, dass die DIN-Norm sagt, dass kompostierbare Sackerln in industriellen Anlagen in 90 Tagen verrottet sein müssen, aber die Kompostieranlagen haben oft eine Umschlaghäufigkeit von 60 Tagen. Das heißt, es fehlen 30 Tage, damit die dicken Sackerln aus Kartoffelstärke, die man in verschiedenen Supermärkten bekommt, komplett abgebaut sind. Darum werden sie wie gewöhnliches Plastik aussortiert und verbrannt. Da hab ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, weil sie liefern damit zumindest noch einen Heizwert und sind CO2 neutral.

s, 02.12.2013